● 以下の研究会は、6月上旬に延期いたします。詳細は、判明次第このHPでもお知らせいたします。何卒、よろしくお願い申し上げます。

========================

日時:2020年3月21日(土曜日) 13:00〜17:00

会場:大学コンソーシアム富山

〒930-0002 富山市新富町1-2-3 CiCビル5階 ☎076-441-2455

●講演者

桂木健次氏(富山大学名誉教授)

テーマ「ベーシックインカムの財源としての国債発行の問題」

野末雅寛氏(ベーシックインカム・実現を探る会主任研究員)

テーマ「2020年に富山でベーシックインカムを考える意味」

2020.03.16 | Trackback(0)

香港政府のコロナ対策現金給付が報道されていますが、日本でも必須です。以下は、3・11以後に、「実現を探る会」他有志で、衆参両議員会館で院内集会をやったときの提言です。これも、ご参考になるかと思います。

~~~~~~~~~

~~震災復興基礎所得保障等を政府に要求する声明~~~~

~被災者、そしてすべての人々へベーシック・インカムを!!~...

「3・11」。この日は、日本の歴史の大きな裂け目として記憶されるであろう。

復興へのプランが様々な立場から提言されているが、政府に対して、生活福祉資金

貸付(緊急小口資金)をはじめとする被災者生活再建支援法など、現行関係法規の

積極的活用と柔軟な運用、医療・介護・雇用・住宅・教育・子育てに関する支援の

方策の充実が求められている(注1)。にもかかわらず、それらの申請は複雑であ

り、すでに制度からこぼれ落ちる人々が出ている。また行政機構も含めたすべての

生活基盤が奪われ、雇用が暮らしを支えるようになるまでには多大な時間と試行錯

誤が必要である。

そのような状況の下、いま、私たちは要求する!

まずは、緊急に個人単位・無条件の所得保障として被災地域のすべての人々に月額15万円の支給を。

期間を5年とし、支給対象地域を岩手・宮城・福島三県および近隣県の被災基礎自治体とする(注2)。

支給の条件を「個人単位・無条件」とすることで、一人ひとりの生活の多様性を

損なわない柔軟な所得保障が実現され、将来が見えない被災者の物質的・精神的な

支えとなるであろう。地域の消費にまわることで地域自給を促す迅速な経済回復に

も有効である。地域・地方の経済再生は、個人への所得保障から始まるといってい

い。さらに、この所得保障をベースに、医療・介護・雇用・住宅・教育・子育てな

どの支援(現物給付など)を総合的に組み立てることもまた、すべて政府の責任に

おいてなされるべきである。所得保障によって、義援金を地域のインフラ整備など

にも回すことが可能になる。

財源を懸念する声もあるかもしれない。復興費用試算は20~30兆円、これに加え

て原発対策関連費用が10兆 円を超えるといわれている。阪神・淡路のときの復興

費用は、当初、10兆円といわれたが、結果はその1.5倍以上の16兆円だった。この

莫大な費用の捻出は増税、緊縮財政や通常の国債発行では賄いきれないであろう。

ここは、震災国債発行による日銀の直接引き受けによる方法が最も望ましい。日銀

からの資金は直接国庫に入金され、国の借金を増やすことなく、結果として利子も

つかない。

被災したすべての人々、そしてこの国に暮らすすべての人々が希望をもてる社会

の実現に向けて、わたしたちは、基礎所得保障を基盤とした総合的な復興政策の実

施を要求する。

以上

注1:大阪弁護士会「東日本大震災における被災者の生活再建に係る関係法規の運

用改善及び法改正に関する緊急意見書」 (4月7日付)参照。

注2:ちなみに岩手・宮城・福島三県を「震災特区」として所得保障を実行した場

合、総人口567万人×月額15万円で年間10兆2,114億円。震災復興費用には、この所

得保障分を含めた予算組が必要となる。近隣基礎自治体の中では、茨城県の各自治

体も広域に含まれるが、この概算では省略した。

2020.02.27 | Trackback(0)

開催日 2020年(令和2年)4月11日

メインテーマ「ベーシックインカムと社会保障制度の共存」

会場 国労大阪会館中会議室 大阪市北区錦町2-2 ℡ 06-6354-0661 JR 大阪環状線天満駅北側から線路沿いに徒歩3分、地下鉄扇町駅から徒歩5分

プログラム

午後1時 受付開始 午後1時20分~2時

開会あいさつ引き続き 日本ベーシックインカム学会理事 山中 鹿次

「日本ベーシックインカム学会の活動とベーシックインカム実施での課題」

休憩後 2時10分~3時10分

京都府立大学名誉教授 小沢修司先生(下に写真)

テーマ「ベーシックインカム導入と社会サービスの充実」

講演の骨子

昨年法律文化社から「ベーシックインカムを問い直す」という本が刊行された。内容としては、ベーシックインカムが導入されるよりも、他の制度を充実させるべきという意見が多く、これに対してその双方を充実させてはということを小沢先生に語っていただきます。

休憩後 3時20分~4時半まで。パネラーの補足や質疑応答

参加費 千円 日本ベーシックインカム学会会員は無料

*なお希望者で5時半頃から懇親会予定です。(3000円程度)

申し込み・問い合わせ

当日参加も可ですが、極力事前申し込みを下記まで 山中鹿次方

yamashikaransapo@occn.zaq.ne.jpまたは yamashika0217@gmail.com

なお4月18日にも増山麗奈さんの「はじめての日 ベーシックインカム元年」の映画上映会もあります。関西研究会を含め日本ベーシックインカム学会ホームページでご確認を。 http://www.jabi.site/

2020.02.24 | Trackback(0)

日時:2020年3月21日(土曜日) 13:00〜17:00

会場:大学コンソーシアム富山

〒930-0002 富山市新富町1-2-3 CiCビル5階 ☎076-441-2455

●講演者

桂木健次氏(富山大学名誉教授)

テーマ「ベーシックインカムの財源としての国債発行の問題」

野末雅寛氏(ベーシックインカム・実現を探る会主任研究員)

テーマ「2020年に富山でベーシックインカムを考える意味」

研究会当日プログラム

13時00分~13時10分 開会挨拶等、

13時10分~14時30分 桂木氏講演、

14時30分~15時00分、質疑応答

15時10分~16時10分、野末氏講演

16時10分~16時40分 質疑応答

※日本ベーシックインカム学会会員の方の参加費は無料です。当日のみ参加の一般の方は、参加費¥1,000を徴収いたします。

(お問合せ先メルアド hiroyoshi.khc★nifty.com 樋口 ★を@にかえてください)

2020.02.24 | Trackback(0)

2019.10.31 | Trackback(0)

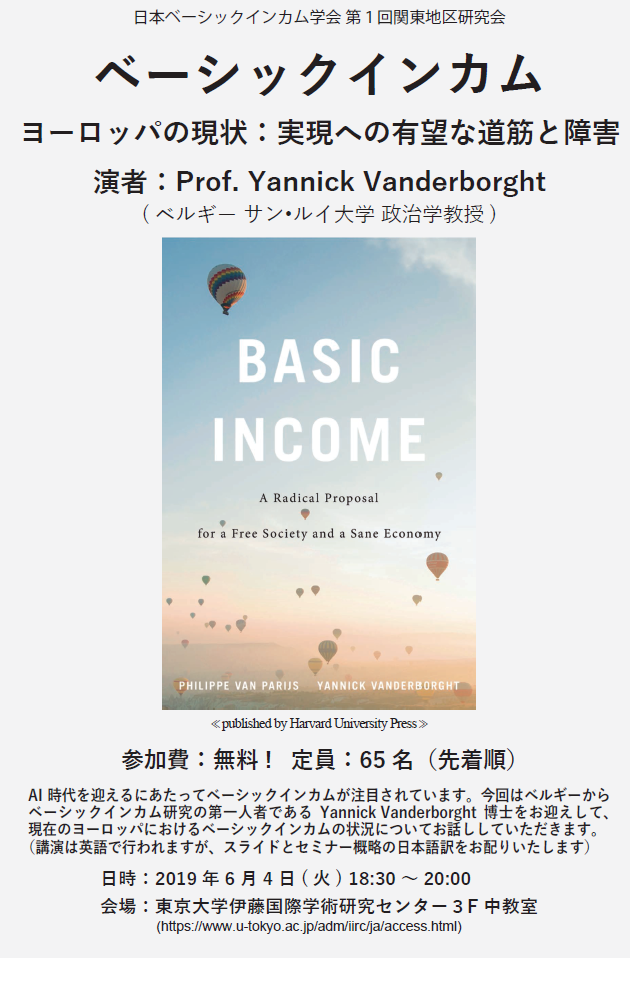

日本ベーシックインカム学会 http://www.jabi.site/ の第2回研究会。

メインテーマ「みんなの暮らし改善-反緊縮とベーシックインカム」国労大阪会館中会議室 会場の交通 JR天満駅北側から徒歩線路沿いに東に3分。地下鉄扇町駅から徒歩5分。

2019年12月14日(土曜日)

午前10時受付開始。10時半から11時45分。映画上映「はじまりの日 ベーシックインカム元年」監督の増山麗奈さん解説。

午後の部。1時15分から午後3時。シンポジューム。「反緊縮とベーシックインカム」パネラー。朴勝俊、井上智洋、白崎一裕。

3時10分から3時半。3人の鼎談。4時半まで質疑応答、情報交換。

参加費千円。日本ベーシックインカム学会会員は無料。

申し込みと問い合わせ 当日参加も可能ですが、極力事前申し込みを。山中鹿次方。yamashikaransapo@occn.zaq.ne.jp

またはyamashika0217@gmail.com

なお翌日の15日は立命館大学朱雀キャンパスで第2回日本ベーシックインカム学会の全国大会を開催します。学会ホームページでご確認ください http://www.jabi.site/

2019.09.28 | Trackback(0)

日本ベーシックインカム学会第2回年次大会開催のお知らせ(予告)

www.jabi.site/

日本ベーシックインカム学会第2回年次大会を下記のように開催しますのでお知らせします。

記

日時:2019年12月15日(日)

場所:立命館大学朱雀キャンパス多目的室(JR二条駅東側徒歩2分)

(午前の部)

10時半から総会

(午後の部)

12時10分開始

12時15分~12時55分 報告「インドのベーシックインカム国際会議の参加報告」

13時05分~15時35分

ベーシックインカムについての一般発表(一般会員からも公募します。詳しいことについては後日掲示します。よろしくお願いします)。

15時45分~16時40分

特別講演「人間の生存とベーシックインカム」

立命館大学教授 立岩真也先生

コーディネーター 白崎一裕

※学会終了後に懇親会を開催します(学会参加費とは別に予算4千円を予定)

会員以外の学会当日参加費は¥2000となっております(経済的弱者、学生は自己申告により半額)

※詳しい案内は後日追って掲示します。

※発表締切りを9月25日に延長しました

2019.09.20 | Trackback(0)

『負債の網』著者のエレン・ブラウンさんの最近のエッセイを訳者の早川健治さんの訳でおおくりいたします。

内容は、わが日本やお隣の中国の通貨政策を評価するもので、米国と比べて「財源論」が有効に機能しているとし「アジア式中央銀行業」とまで言われると

苦笑い!してしまいますが、ここでの議論は、政府と中央銀行の一体化による「統合政府論」とデフレ化での有効な経済政策とは?という視点で読んでいただけると議論の一助になると思います。特にMMT(現代貨幣論)を中心に「通貨発行権」が主な論議の的になっている中、ご参考になればと思います。特にこのエッセイを読むにあたり、『「反緊縮!」宣言』松尾匡編(亜紀書房)のなかの朴勝俊さんの論文「反緊縮経済学の基礎」をあわせてお読みになることをおすすめします。朴さんは、「量的緩和政策」の一定の有効性を認めつつ「デフレや不況を脱却するためには、財政政策も反緊縮的にすることが不可欠です」と述べ「財政ファイナンス」のタブーを超えていくべきと提言しておられます。この視点は、このエレン・ブラウンのエッセイと論点がクロスするものでしょう。信用創造廃止の政府通貨論(公共貨幣論)がもっとも有効であるとしながら、その過渡期的議論としてみることが可能ではないでしょうか?

~~~~~~~~~~~~~~

財源の作り方

米大統領選候補者たちの死角から

原文

https://ellenbrown.com/2019/07/10/how-to-pay-for-it-all-an-option-the-candidates-missed/

エレン・ブラウン 2019年7月10日

民主党の振り子が明らかに進歩左派へと振れる中、第一回大統領選挙討論において、各候補者たちは、貧困者、弱者、そして困窮する中流階級に助け舟を出すような計画を矢継ぎ早に編み出している。提案内容は幅広く、ユニバーサル・ベーシック・インカム、国民皆保険制度、グリーン・ニューディール政策、奨学金徳政令、大学学費無料制度等が挙がっている。問題は、スチュアート・バーネイが『FOXビジネス』で述べているように、増税や既存の社会保障のカットを伴わない財源計画が出ていないという点である。有権者はこれでは納得しないだろう。というのも、「人から奪って人に与える」しか代案が出ないのであれば、ちょうど財源がなくて頓挫しているトランプの1兆ドルインフラ整備計画のような末路をたどるのは目に見えているからである。

幸運なことに、適当な代案は存在するが、それが話題に上ることは、少なくとも今回の大統領選挙討論においてはほとんどない。しかし、これは日本では熱心に議論されており、中国ではもはや常識となっている方策である。政府は、国家銀行の帳簿に通貨を直接発行すればよい。中国や日本のリーダーたちは、経済はそもそも右から左へ資金を移すだけのゼロサムゲームではない、ということをよくわかっている。経済を成長させてGDPを上げていくためには、需要(つまり通貨)が供給と並行して伸びていかなければならない。つまり、制度内に新たな通貨が追加される必要がある。これこそ日本や中国のやり方であり、それは成功をおさめている。

2008年~2009年の世界銀行業危機の前に、中国のGDPは平均10%という成長を30年間も続けてきた。マネーサプライも並行して増えているが、それは国有銀行の帳簿に発行されたものである。安倍晋三政権下の日本も同じ方式を導入しており、中央銀行が国債を大量に購入するという経済刺激策を打ち出したが、そのとき生み出された通貨はコンピュータのキーボードをちょっと操作するだけで作られたものである。

以上のような方策を実施しても、物価は上がらなかった。古典貨幣理論に忠実なアメリカのエコノミストたちの予想が全く当たらなかったわけである。1998年から2018年までの20年間で、中国のマネーサプライM2は10兆元から180兆元(26兆ドル)に、実に18倍も増えた。それでもなお、中国は2018年の物価インフレーションを2%以下に抑えることができた。物価安定の背景には、中国がGDPを20年間で13倍も成長させたという事実がある。

日本では、「アベノミクス」と呼ばれる景気刺激策へ、中央銀行が資金提供をしている。日本銀行は今では政府負債の50%弱を「収益化」しており、かかる負債を同銀行の帳簿に発行された円を使って購入することで、負債を新たな通貨に変換している。もしアメリカの連邦準備制度が同じことをした場合、11兆ドル相当のアメリカ国債を保有する計算になるが、これは現在の保有高の4倍である。それでもなお、日本のマネーサプライM2は、20年間で2倍にすら増えていない。対して、アメリカのM2は同期間で3倍以上も増えている。さらに、日本の物価インフレーション率は、日銀の目標である2%を頑なに下回る値となっている。つまり、安倍首相の景気刺激策は、物価の高騰にはつながらなかったのである。むしろ、日本ではインフレよりもデフレが深刻な問題をして残っている。中央銀行が史上かつてないほどの大規模な負債収益化を行ったにも関わらず、である。

中国経済:巨大なネズミ講か、はたまた新たな経済モデルか

批評家たちは、中国の経済を「いずれは崩壊するしかないネズミ講」として批判してきた。その傍ら、中国は40年もの間、批評家たちの論の間違いを証明し続けてきた。2019年6月のアメリカ議会調査局の報告にはこう書かれている。

「1979年に自由市場改革を実施し、国際貿易や海外投資へ国を開いたことによって、中国は世界一成長率の高い経済圏となっている。実質GDP成長は2018年までで平均9.5%だが、世界銀行はこの速度を「主要経済圏における史上最速の持続的な拡大」と呼んでいる。こうした成長のおかげで、中国は平均すると8年に1度の割合でGDPを2倍にしてきており、推計8億人もの人たちを貧困から救い出してきた。中国は(購買力平価に基づくと)世界最大の経済圏、生産者、商品取引主体、そして外貨準備保有者である。

このような大きな成長は、中国の諸銀行―ほぼ国有銀行である―の帳簿への信用創造から資金を得ている。もちろん、アメリカでさえも、通貨のほとんどを諸銀行の帳簿への記入という形で発行している。私たちのマネーサプライとは、銀行負債なのである。しかし、中国モデルの特徴は、クレジットの行き先を中国政府が積極的に決定している、という点にある。「中国が発明した新しい経済運営方法」と題された2018年7月の記事において、ノア・スミスは、銀行クレジットの規制によるマクロ経済の安定化、という中国の新しいアプローチは、先進国経済にとって有意義な教訓を提供してくれるような新しい経済モデルとなりえる、と書いている。スミスはこう続けている。

「多くのエコノミストたちは、中国のこのアプローチはその場しのぎであり、介入も積極的すぎるため、話にならず、先進国はこんなものを手本にするべきではない、という見解を示してくる。しかし、中国はこれをてこにして多くの危機を乗り越えてきており、ウォッチャーたちがもう何年も危惧し続けてきたような最悪の金融崩壊を防ぎ続けてきた。」

アベノミクス、ヘリコプター・マネー、そして現代貨幣理論(MMT)

ノア・スミスはさらに、日本のユニークなモデルについても書いている。安倍首相が2017年10月に競争相手を一蹴して以来、「日本で長年与党であり続けてきた自民党は、政権保持のための手段として画期的で興味深い方式を編み出した―現実的な統治を行い、経済に焦点を絞り、国民が望むものを提供していく、という方式である。」 安倍首相いわく、仕事をしたいと言う人は皆仕事をみつけることができており、中小零細企業もうまくやっており、日本銀行の前代未聞の量的緩和プログラムは、大規模なインフレーションを引き起こすことなく企業に構造改革のためのクレジットを提供できた。安倍首相はさらに、幼児教育や大学教育の無償化にも踏み切る意向を表明してもいる。

中国の経済モデルと同様、アベノミクスもまた、中央銀行発行の「勝手な」通貨から資金を得ているとして、ネズミ講呼ばわりされてきた。しかし、名前が何であれ、この方策は日本経済にとってうまく機能してきた。一時期は眉をひそめていた国際通貨基金ですら、アベノミクスは成功している、と宣言した。

日本銀行の大規模な国債の買いオペは、「ヘリコプター・マネー」とも呼ばれてきた。国債を担保することによって、中央銀行が政府支出を直接賄う方法である。中央銀行の財政出動によって政府は支出という形で通貨を発行してよい、という仮説を立てているという点で、これは現代貨幣理論とも比較されてきた。ネイサン・ルイスは、2019年2月の『フォーブス』誌にこう書いている。

「実のところ、いわゆる《MMT》のような理論の洗練は、近年、より高いレベルに到達している。その好例が日本である。日本銀行は、GDPの100%以上に相当する国債を保有している。つまり、日本政府は、《印刷局》を駆使し、インフレーションを起こさずに、GDPの100%相当の資金繰りを行うことに成功したのである。」

日本の公務員らは、日本では法律上政府が中央銀行へ国債を直接売却することが禁止されているとして、ヘリコプター・マネーやMMTとの比較を否定している。アメリカと同じく、日本でもまた、国債は公開市場で売却されなければならず、現にアメリカ政府はこの制約があるからこそ負債を直接収益化することができない。しかし、日本銀行副総裁の岩田規久男は、2013年の『ロイター』誌の記事において、国債が実際にどこで売られているのかは問題ではない、と洞察している。重要なのは、中央銀行が国債の購入に合意している、という点である。そして、ここにおいてこそ、アメリカと日本や中国のそれぞれの銀行法の違いもここから現れてくる。

アジア式の中央銀行業

アメリカ財務省が公開市場で国債を売却する場合、連邦準備銀行がそれを購入してくれるかどうかは定かではない。大統領や国会等が連準の政策に少しでも影響を与えようとすれば、それは中央銀行の神聖なる独立性の侵害であるとして即座に糾弾される。

少なくとも理論上は、中国や日本の中央銀行も独立している。いずれも国際決済銀行のメンバーであり、国際決済銀行は、通貨の安定性や中央銀行の独立性の持続がいかに重要であるかを説いてきた。どちらの国も、このような政策をより効果的に自国政策にも反映させるために、1990年代以降、銀行関連法律の改正を進めてきた。それでもなお、中国や日本の銀行法とアメリカの銀行法との間には、重要な相違点がいくつかある。

日本では、日本銀行が金利の設定を自由に行うことが合法となっているが、それでも、日銀は金利政策を定めるに際して財務省と密に連携する必要がある。1997年日本銀行法第4条にはこう書かれている。

「日本銀行は、その行う通貨及び金融の調節が経済政策の一環をなすものであることを踏まえ、それが政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるよう、常に政府と連絡を密にし、十分な意思疎通を図らなければならない。」

アメリカの場合と異なり、安倍首相は国債の売買について日銀総裁と交渉することができるため、負債を国内経済の成長の一助となるような通貨へと変換していくことができる。彼はこれを合法的に行うことができるのである。

中国の中央政府が中央銀行に対して持つ影響力は、日本の総理大臣のそれよりも一層強い。1995年中華人民共和国中国人民銀行法にはこう書かれている。

「国務院の指導の下、中国人民銀行は、金融政策を策定及び実施し、金融関連リスクへの対処及び排除を行い、金融安定を維持する。」

国務院は、マネーサプライ、金利、そして為替レートの年度調整等について、最終判断を行うことができる。国務院は、経済の安定化を図る権利を行使する上で、銀行クレジットの発行の指導と規制を行ってきたわけだが、これこそノア・スミスが言うような重要な教訓を含む新しい中国マクロ経済モデルである。

アベノミクス成功の6年間と、中国の前代未聞の経済成長とは、政府は負債を収益化し、物価の高騰を引き起こさずにマネーサプライを増やして景気を刺激できる、ということを証明している。アメリカの政策担当者たちのマネタリスト理論は、もはや古びており、破棄されるべきである。

日本語には「協力」という言葉がある。文字通り、力を集めることでさらに力をつけていくという意味である。「一緒に動くことでより強力になる。」 この原理は、アジアの文化においては常識であり、私たちも見習うべきものである。中国や日本の成功例に従い、連邦議会、内閣、そして中央銀行が協力できるような法改正をどのように進めてゆけばよいのか、ということこそ、両党のアメリカの大統領候補者たちが本当に議論するべき論点なのである。

2019.08.15 | Trackback(0)

9月2日(月)第4回公共貨幣フォーラムシンポジウムを衆議院第一議員会館大会議室で行います。

現在の貨幣制度(債務貨幣)が経済、政治、社会、すべてを今の形に縛り付けているという問題意識、そして貨幣制度を公共化(公共貨幣)することで現在の文明的行き詰まりのブレークスルーを起こせるという方向性と実現手段をできるだけ多様な方々と共有したいと思っています。

みなさんと出会えることを楽しみにしています。

第4回公共貨幣フォーラムシンポジウム

「テーマ:未来の貨幣制度とEPMトークン」

http://public-money.earth/2019/08/09/post20190809001/

connpassアカウントをお持ちの方はこちらから申し込めます。

https://publicmoneyforum.connpass.com/event/140294/

普通の申し込みフォームはこちらです。

http://public-money.earth/2019/08/09/post20190809001/

一般社団法人公共貨幣フォーラム

http://public-money.earth/

2019.08.15 | Trackback(0)

8月11日 大阪市社会福祉・研修情報センター

学会ホームページには Facebookのアドレスを載せていますので、以下をご覧ください。

https://www.facebook.com/events/700031183748266/

2019.06.14 | Trackback(0)

●演題 「なぜ、いまMMT(現代貨幣理論)なのか? マネーの本質と社会のあるべき姿」

●日時 2019年6月23日午後1時30分〜午後4時30分

●場所 日本経済大学渋谷キャンパス 10号館1階 246ホール

●入場料 1000円

●登壇 白崎一裕氏(ベーシックインカム・実現を探る会代表)

大西つねき氏(元J.P.モルガン為替ディーラー、フェア党代表)

なぜ、MMT(現代貨幣理論)が今注目されているのか? それは政府の財政問題を解決する新しい考え方なのか?それとも無責任な帳尻合わせなのか?

その本質を理解するには、その考えが生まれた背景、そして現代のお金の本質を理解しなければなりません。 そして、その是非を判断するには、「私たち自身の生き方」、「私たちの望む社会」から発想しなければなりません。 その意味で、この問題は単に財政金融の考え方のみならず、今の金融システムから派生する様々な副次的効果、所有の概念やそれを背景にした支配の構造、資本主義というシステムそのものにも踏み込んで議論する必要があります。今回は、元J.P.モルガンの為替ディーラーで『私が総理大臣ならこうする』(白順社)の著者、フェア党代表大西つねき氏と、ベーシックインカム・実現を探る会代表であり、自らが経営する那須里山舎から米国経済学者エレン・ブラウン氏の『負債の網』を出版した白崎一裕氏が徹底討論します。

詳細は、以下をご覧ください。

https://www.kokuchpro.com/event/20190623_MMT/

2019.06.07 | Trackback(0)

2019.05.10 | Trackback(0)

<<

TOP

>>