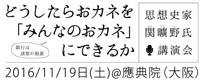

関 曠野 講演録

「生きるための経済」

― なぜ、所得保証と信用の社会化が必要か ―

第2回ベーシック・インカム入門の集い講演録

2009年3月8日 於:タワーホール船堀

講演者:関 曠野

主催:ベーシックインカム・実現を探る会/フォーラム・スリー

この講演録は、関曠野さんがお話しされた内容に加筆・訂正していただいたものです。

講演 INDEX

- メルトダウンに向かう経済

- ケインズ「我々の孫たちの経済的諸可能性」とリッチマン革命

- 現代は過剰資本の時代

- クリフォード・ヒュー・ダグラスという人物

- 過剰資本を視野においたダグラスの社会信用論

- 銀行制度の歴史

- 幻のマネーが経済を動かしている(信用創造)

- 銀行信用の功罪とは

- 利子の性質は現実にそぐわない

- パブリック・カレンシー(公共通貨)

- ダグラスのA+B理論

- 労働者に払われる賃金は銀行ローン

- 消費ギャップをいかに埋めるか

- 絶えざる生産の拡大、近代企業の宿命

- 適正な価格の形成

- 国民配当と文化的遺産(カルチュラルヘリテージ)

- 社会信用論とベーシック・インカム

- 「所得への権利」という思想

- 生活インフラとしてのマネー

- 社会信用による資本の分散化

- 社会信用論の三つの支柱

- 社会クレジットの資本フロー

- 財政赤字解消、社会信用による公共事業、税金の廃止

- 衆知を結集したプランづくりを

- 社会変革の道具としてのベーシック・インカム

- 党派を越えた議論に期待

- 講演での質問への回答(書き下ろし)

メルトダウンに向かう経済

話し手:関 曠野さん

1944年生まれ。評論家(思想史)。共同通信記者を経て、1980年より在野の思想史研究家として文筆活動に入る。思想史全般の根底的な読み直しから、幅広い分野へ向けてアクチュアルな発言を続けている。著書に『プラトンと資本主義』、『ハムレットの方へ』(以上、北斗出版)、『野蛮としてのイエ社会』(御茶の水書房)、『歴史の学び方について』(窓社)、『みんなのための教育改革』(太郎次郎社)、『民族とは何か』(講談社現代新書)などがある。また訳書に『奴隷の国家』ヒレア・べロック(太田出版)がある。現在、ルソー論(『ジャン=ジャックのための弁明 ― ルソーと近代世界』)を執筆中。

どうも、関です。寒い中を私の話を聴きにお集まりいただきまして、ありがとうございます。

私はかねてから日本の世論に訴えたいことがありました。それがこのように話す機会を与えられまして、しかもこれほどの方々に集まっていただいた。これはやはり日本という国が変わる徴候ではなかろうか、そういう感じがしております。それで、今日はみなさま方にはお聴き慣れない話も出てきますので、あらかじめポイントを少し話しておきたいと思います。

まず第一に、私たちの置かれている状況は不況ではなくて恐慌だということです。不況と恐慌はどう違うかということでは経済学者の間でもいろいろ意見があるようですが、私の見方では、不況というのは資本主義のシャックリやくしゃみのようなもので、企業の在庫調整で片が付く。これに対し、恐慌は資本主義の原理的な矛盾や欠陥に起因するもので、その矛盾や欠陥にラディカルに取り組むことなしにはどうにも解決しないものである。これが第一ですね。

第二にそのような資本主義の矛盾や欠陥を正せる方策は、私の考えでは今日のお話ですけれど、ただひとつしかない。ベーシック・インカム。すべての国民に一律無条件に生涯にわたり一定の基本所得を保証すること。そしてもう一つは信用を社会化すること。

この信用の社会化というのはどういうことかはおいおい話させて頂きます。

ただ私がこう言ってもですね、世界の政府はどこでも今の事態は不況だといっている。恐慌と言いません。相変わらず recession だと言っている。

これには誤魔化している、現実から逃げているという面もあるんでしょうが、それだけじゃなくて政策能力に問題があると思うんです。つまり不況だと言っている限りはパターンの不況対策をやって、それを政策に見せかける。公共事業とか利下げとか。これが恐慌だということになれば、何をしていいか分からない。それでこれは不況だ不況だと言い張って、その結果としてオバマ政権であろうがどこの政府であろうが、やっている政策は何の効果もないどころか、むしろ事態を悪化させている。

はっきり言って世界経済はどん底に向かっている。恐慌と言うよりはむしろメルトダウンと言っていい状況だと思います。しかし目下の事態が恐慌である証拠に、かつて1930年代に恐慌の見事な分析を行ったジョン・メイナード・ケインズの名が復活してきております。ところがどうも私から見ますと、ケインズの一番つまらない側面、景気刺激策として一次的に赤字公共事業をやって……というようなケインズの一番つまらない面だけが評価されていて、ケインズのラディカルで面白い面は相変わらず忘れ去られたままであると思っています。

ケインズ「我々の孫たちの経済的諸可能性」と

リッチマン革命

ジョン・メイナード・ケインズ

1883-1946

このケインズのことを話の皮きりにしたいんですが、1930年代の大恐慌のさなか、ケインズはスペインのマドリードで珍しく一般人相手の講演を行いました。「我々の孫たちの経済的諸可能性」という講演です。その中で彼はどういうことを言っているかと言うと、まず人間のニーズ、欲求を2種類に分けます。一つは絶対的欲求、つまり衣食住などの基本的な要求です。もう一つは相対的欲求。これは基本的に人に差を付けたい欲求。お前はカローラだけれど俺はベンツだみたいな、そういう他人に差を付けたい見栄とか見せびらかしに関係した欲求です。そして1930年代においては、未だに産業革命は完了していないと彼は考えていた。ですから彼は今しばらく貪欲というものはそれなりの役目を果たすであろうと言っています。しかし我々の孫たちの時代においては、人間は経済というものに関心がなくなるだろう、基本的欲求の充足はもう何ら問題でなくなって、おそらく我々の孫たちは経済には関心がなくなり、芸術や学問など文化的な活動に忙しいだろうと言っています。

ところがこのケインズの死後、1960年代に先進国では若者の反乱がありました。あの若者たちは丁度ケインズの孫の世代に当たります。彼ら60年代の反乱する若者はゲバラや毛沢東を引用しましたけれども、彼らの思想と行動はむしろケインズによって説明できる。つまりは当時の若者たちのメッセージは、もうこんな豊かさはたくさんだ! この管理社会、この抑圧、この差別、この競争を代償とした皮相な豊かさはもうたくさんだ! 人間らしい感性豊かな生活をしたい。それが60年代の若者たちのメッセージであったように思います。その点ではケインズの予測は的中したと言っていいのではなかろうか。

そして60年代の反乱の後の1970年代、この時代はいろいろな意味で巨大な転機の時代でありました。

ケインズは、自分たちの孫の代には資本主義は老衰で安楽死するだろうと考えていたわけですが、実際資本主義の安楽死を予感させるような状況が生まれてきました。

つまり市場の飽和、技術革新の停滞、資源と環境の危機と言う形で、資本主義の成長の限界がはっきり表面化してきた。そして思想家としてもイリッチやシューマッハーのような人の著作が熱心に読まれました。さらに70年代から全世界的に先進国の企業の収益が低下し始め、今なおこの収益低下が続いております。かつての活力を企業は二度と取り戻せないように見えます。それが現在の恐慌まで行き着いてしまったと言える。しかし資本主義がこのまま安楽死するかと思ったらあにはからんや、1980年以降、レーガンとサッチャーによってこの資本主義の停滞と混迷に対する悪あがき的な富裕層の反撃が始まりました。

この反撃については、新自由主義とか市場原理主義とか、サプライサイド経済とか、いろんな言葉が使われていますが、一番わかりやすい言い方はリッチマン革命でしょう。

金持ちの贅沢と安楽への要求を突破口、経済の刺激剤にし、それで経済を活性化する。庶民にはいわゆるトリクルダウンで少しは富裕層のおこぼれが滴り落ちるはずだというレトリックで富裕層や大企業に対する優遇を正当化した。ところがこのリッチマン革命は見事に挫折しました。ケインズ自身は良き古き英国紳士だったので、人に差を付けたいという欲求だけで動く経済がありうるとは夢にも思わなかった。だが1980年代以降の先進国の経済はまさにケインズのいう相対的欲求、人に差をつけたいという欲求で動く経済でした。しかしそんなことではやはり経済は回って行かなかった。そしてレーガン時代にアメリカは世界最大の債務国に転落し、貧富の差が拡大し、さらにグローバル化によってアメリカ国内の産業は空洞化するという状況になりました。といってその後のクリントンにせよブッシュにせよ、レーガンからの方針転換をやったわけではない。結局レーガン革命の延長線上であれこれバブルを起こして何とかレーガン路線を復活させようとしてきた。そこでバブルをあれこれ起こした挙句、3度目の正直で今度の住宅バブルでこけたということだと思います。

現代は過剰資本の時代

してみると1970年代に資本主義はやはり安楽死を迎えていたのではないだろうか。それを変な悪あがきをしたものだから、この恐慌と言う形で悶死状態に陥るという……その悶死状態に我々は巻き込まれちゃってる、そうみた方がいいんじゃないか。それではケインズはなぜ資本主義が安楽死すると予想したのか。

資本主義とは要するに資本が貴重なものである経済システムのことです。資本がありふれたいくらでもあるものだったら、それは資本主義ではなくなってしまう。資本が貴重ということは、それが常に不足気味だということですね。どんどん拡大する市場があり斬新な技術革新があって一攫千金の素晴らしい投資のチャンスがあるのに、それに比して資本が乏しい。経済学用語風にいえば、資本の希少性(scarcity)ということになりますが、それが資本主義を成立させている。産業革命期には資本家はやたらに儲かった。儲かる以上は誰でも資本が欲しいので、資本の希少性、不足が生じていた。ところがケインズの孫たちの時代になると経済は完全投資(fullinvestment)の状態になる。投資すべきものはすべて投資されてしまい人間の基本的欲望はほとんど満たされてしまって、資本には価値がなくなる。言ってみれば資本は空気や水のようなありふれたものになってしまう。そういう状況を彼は想定していたんです。そして今の恐慌は資本の過剰から生じています。

もう人間の必要はほとんど充たされてしまった経済状況の中で使い途のない資本をどうするか。今の経済は過剰資本の処理で困っている。かつてマルクスが描いた産業革命の時代には資本が不足していて、そのせいで資本家による労働者の搾取ということが起きました。だが現代は反対で、資本の過剰が恐慌の原因になっている。その点では、資本の不足がえげつない資本家を生んでいた時代の「蟹工船」と言った小説、今読んでもあまり意味ないと思います。時代錯誤じゃないですかね(会場笑い)。

むしろ現代社会を考える上での重要な視角は完全投資ということでしょう。新規の大規模な投資のチャンスが消滅してしまった。こういう完全投資と過剰資本の時代を分析した点ではケインズは正しかったと思いますが、他方で私はケインズに対して異論があります。今しばらくは産業革命を推進しなければいけないという彼の議論には大変疑問があるのです。私の本来の分野は金融論・経済ではなくて歴史学ですので、歴史と言う観点からみますと疑問がある。

産業革命が人類をそれまでの衣食住にも事欠くような貧困から救いだしたことは否定できない。しかしそういう destitution というか、人々が衣食住にも事欠き、しかも不衛生な生活をしている窮乏状態を解消するという産業革命の使命は20世紀初頭ぐらいまでに達成されていたのではないか。というのも人間の基本的な欲求というものははたかが知れたものだからです。多分20世紀初めくらいまでに人間の基本的欲求はほぼ満たされる状況が成立していたのではないか。それならそれ以降資本主義は何をやってきたか。産業革命の使命が果たされてしまったので以後は、無駄なものを作る、がらくた、贅沢品を作る、危険な兵器などを作る。こういう状態の資本主義になったんですね。これが20世紀が戦争と環境破壊の世紀になった根本原因であります。

そういう意味でケインズの見方は間違っている、すでに20世紀の初頭に産業革命がほぼ完了し、資本が過剰になる時代が始まっていたと私は考えます。

クリフォード・ヒュー・ダグラスという人物

そして今日の問題は資本が過剰になっているのに、資本が不足だった時代の制度が恐竜のように生き残っていることなんです。それが現代の根本問題で、その最も典型的な例が銀行なんです。資本がもう不足じゃない時代に、ことさら資本を貴重なもの、不足しているものとして演出しているのが銀行です。そういう銀行のパワーをどのようにして解体するか。それを考えた人が今日お話しするスコットランド出身の始めはエンジニアだったクリフォード・ヒュー・ダグラスという人であります。

彼の思想は、社会信用論(Social credit)と呼ばれています。その社会信用論の一環をなすものとして彼はベーシック・インカムを提唱し、それを今日のベーシック・インカムをめぐる論議には見られない徹底した理論的・経済的根拠を持って基礎づけています。この人は1890年(※他の資料では1879年とのこと)くらいに生まれて、1952年に死んでいます。世代的にはアメリカの制度派経済学者のソースタイン・ヴェブレンとほぼ同世代で、ヴェブレンに大変共感を持っていた。この二人は時代を批判する視点を共有していたのです。ただヴェブレンは当時のアメリカ資本主義の大変辛辣な批評をしただけですけれども、ダグラスは金融資本のパワーを解体するための思想と運動を作り出した。

クリフォード・ヒュー・ダグラス

社会信用論を提唱。1879年マンチェスター郊外の町ストックポートに生まれた。ケンブリッジ大学で数学の名誉学位取得後、優秀なエンジニアとしてインド、南米で活躍。イギリスの地下鉄建設に携わった後、第一次大戦中に王立航空機工場の工場長補佐を務める。これらのプロジェクト管理の経験から生産資本の流れにおける矛盾に気づき、「A+B理論」を着想。論壇誌に次々に論文を発表し、社会信用論へと結実した。世界恐慌時代に一躍注目を集め、世界各地で講演活動や政策提言を行った。1952年9月29日スコットランドの自宅にて没する。

このダグラスという人がベーシック・インカムを史上はじめて提唱した人です。昨今はドイツのヴェルナーなどの本が訳されて、日本でもベーシック・インカムという言葉がだいぶ人口に膾炙してきました。しかし忘れられているダグラスこそが最初にそれを提唱し、それも単なる人道的発想からではなくて、資本主義の原理的分析に基づいて提唱した人です。

まずどういう人かと言うことを紹介しますと、彼はケンブリッジ大学に行きましたが大学がつくづく嫌になって中退してしまった。しかし優秀なエンジニアになりインドやアメリカのウェスティングハウス社などで働き英国の地下鉄の自動化装置とか様々なプロジェクトに携わりました。この人が第一次世界大戦中に空軍の大佐としてファーンボローの航空機生産工場の会計監査の仕事をやって、その時に企業の会計にはいろいろおかしな点があることに気づいたんです。最初に彼が発見したことは、労働者は企業から賃金給与配当を貰うけれどもそれでは絶対に企業が生産したものを総体として買い取れないということでした。労働者が生産したものの価格は労働者の所得をはるかに上回るということを発見した。これはどうもおかしいというので、100以上の工場の会計を調査しましたが、どこへ行っても同じで、労働者の所得の総体は決して消費にまわって商品の総体を買い取ることができない。価格と所得の間、生産と消費の間にとんでもないギャップがある。なぜそんなギャップが発生するのかを研究して彼は社会信用論に行き着いたのです。

しかしダグラスはですね、エンジニア出身で学会などにいた人ではありませんので経済学者などからは変人奇人扱いで相手にされなかったんです。一部の社会主義の雑誌が彼のエッセイを載せてくれるぐらいだった。

ところがそこへ1929年の大恐慌が発生して、ダグラスの言うことはすべてあたっていたということになった。

それで出し抜けに世界的な脚光を浴びまして、ダグラスは「経済思想におけるアインシュタイン」と言われ、カナダや英国の議会で証言したり報告書を提出したり、ニュージーランドの財政改革案を作ったりしています。日本にも国際会議で来ています。戦前には彼の著書も邦訳が出ています。英国以外でもアメリカ・カナダ・ニュージーランド・オーストラリアなど英語圏で彼の支持者は非常に多くて、そこから彼の社会信用論は社会信用運動に発展していきました。また彼の社会信用論は文学者にも共感をもって迎えられ、T.S.エリオットやエズラ・バウンドなどが信奉者でした。それからチャップリンがダグラスの本を読んであわてて手持ちの株と債券を全部処分し、おかげで大恐慌による被害を免れたという話もあります。

先ほどお話したケインズのラディカルで面白いところは、ほとんどこのダグラスの剽窃と言っていいんですね。ただエリート経済学者なのに堂々とダグラスを剽窃し、変人奇人扱いしないでダグラスの言っていることの正しさを認めたという点ではケインズという人はやっぱり偉かったんでしょうね。ケインズは友人にあてた私信でも「文明の未来はダグラスかマルクスかによって決定されるだろう。そして自分はマルクスは嫌いだ」と書いているそうです。

ところが大恐慌時代にこれほど脚光を浴び注目されたダグラスは大戦後には全く忘れられた人になってしまった。喉もと過ぎればっていうことなんでしょうね。恐慌がうやむやな形で大戦によって終わったものですから、ダグラスは一気に忘れられた人になってしまった。私自身もダグラスの名前を知ったのは、ケインズの「雇用、利子および貨幣の一般理論」の最後のところで彼の名前が出てくるからです。それで初めてこういう人がいたのかと思った。

過剰資本を視野においたダグラスの社会信用論

そこでこれからダグラスの思想と理論について話していきたいと思いますが、所得保証論は彼の信用社会化論、ないし社会信用論、その一環として出てくるものです。

先に申したように人間の基本的で強烈な衣食住の欲求が満たされてしまうと資本は過剰になってしまう。この資本の過剰を作り出したひとつの要因は市場の飽和ですが、もうひとつは19世紀末以来産業のオートメ化が進んだということがあります。オートメ化が人間の基本的な欲求を効率的にどんどん満たしてしまう。その意味ではオートメ化は基本的には結構なことです。ダグラスも「オートメの製品は味気ないと言うけれど歯ブラシや鉛筆とかそんなものを手仕事で作ってどんな意味があるのか」と言っています。オートメ化できるものはどんどんオートメ化すべきだ。オートメ化が進むことによって、人間はつらい、単調な労働から解放されるのであると。問題はむしろオートメーションがちっともそれに見合う恩恵を庶民にもたらしていない、豊かさをもたらしていないことです。逆に人々を機械による失業などで苦しめる形になってしまっている。こうして豊かさの中の貧困というべき現実が生じている。

ダグラスがこういう議論をしていた20世紀の初頭でさえオートメ化が相当進行していたわけですが、いろいろな研究によると現代ではオートメ技術をフルに活用するなら全労働人口の四分の一程度ですべての生産ができてしまうようですね。ですから大半の現代人は潜在的失業者であるわけです。この事実を見据えないと、「雇用を守れ」とか言ったって、どうしようもないですね。そしてダグラスは、現代においてはオートメーションと市場の飽和、基本的欲求の充足により生産の問題はすでに解決した、現在の問題は分配であると主張します。

ところが相変わらず生産の時代を演出して分配の問題の解決を妨げるパワーが存在する。資本が過剰な時代に、ことさら資本を貴重なものにしたがるパワーが存在する。それが金融資本なんです。その金融資本が企業には資本が足りない、労働者には所得が足りないという状況を演出していることを彼は徹底的に問題にするわけです。ですからなぜ豊富の中の貧困という事態が発生するのかは、金融機関、銀行が何をしているのかという問題を抜きにしては説明できないのです。このように銀行というものを徹底的に問題にしたことが彼が忘れられ黙殺された一因でもあります。経済学者はダグラスの名前を知っていても口にしない。そういう状況は今でも続いています。

経済学者というのは間接的に銀行に雇われているんですね。マルクス系の人は別にして。そう思わざるを得ません。それならば、まず銀行と、銀行を可能にしているマネーの在り方、それを変革しなければならない。

しかしダグラスの場合、マルクスとはまったく違って彼は個人の自由を思想の根本に置き、市場も企業も否定しません。しかも全体として見ると、富が効率よく最も望ましい形で社会的に分配される、そういうシステムを彼は考えたわけです。ですから、まず金融資本、資本過剰の時代に資本不足を演出している銀行と言うものについて議論をしたいと思います。先ほど申し上げたように、銀行はジュラシックパークの恐竜みたいなものです。つまり資本が不足だった産業革命初期の時代とか、その前の英国が植民帝国になってイングランド銀行が出来た17世紀、そういう過去の遺産を時代錯誤的に背負っている恐竜です。

銀行制度の歴史

そこで銀行制度の歴史ですが、1694年に英国でイングランド銀行が創設され、その後できた世界の銀行は大方このイングランド銀行がモデルになっております。

イングランド銀行創設のきっかけは、英国とフランスの戦争です。この当時から国家間戦争の戦費は巨額なものになってきて、王の税金徴収能力だけではもうそれを調達することができなくなった。そこで英国王はロンドンの金貸しから借金することにした。金貸しとは金細工師のことです。彼らは金を人から預かっていて、その預かり証を紙幣として流通させて金融業をやっていた。そして国王は彼らから金を借りて、その代りに彼ら民間金融業者に公認の通貨を発行する権利を授けた。王と金貸しが一種の癒着をやったのです。

こうして銀行なるものは国家が金貸しに借金するという形で始まった。銀行は銀行券を発行する特権を王から与えられたのですが名前がイングランド銀行なので、それはあたかも国家の紙幣であるかのように見えます。けれども、実際は銀行の、銀行による、銀行のためのマネーなんですね、これは。今の日本銀行でも、アメリカ連邦準備銀行でもどこでも、銀行にはそういうカラクリがあるんです。

これは大変不思議なことと言えます。たとえば、ローマのコインを見てください。皇帝の肖像が刻んでありますよ。どこでも通貨というものは為政者が発行するのが決まりだった。日本だってそうです。世界中そうでした。なぜ、イングランドに限って国家が銀行から金を借りて見返りに銀行に通貨発行の特権を与えるという妙なことが起きたのか。それは当時の英国の歴史的事情に起因していると思います。宗教戦争の後、英国王は税金を集める能力を失ってきた。近代戦の戦費を調達できるような税金調達能力がなくなっていた。一方ではロンドンの金融業者は王とは比較にならないほどリッチになってきて、事実上イングランド王国の陰の支配者になっていた。その結果、私利私欲で動いている銀行がまるで公的機関のような顔をするようになり、しかもそれが全世界の銀行のモデルになってしまった。それに加えて17世紀以降の英国経済は巨額の長期的投資を必要としていました。

例えば英国の場合は、カリブ海地域に植民地をつくりプランテーションで黒人奴隷を使って砂糖やタバコを栽培してそれをヨーロッパに運んで売ればぼろ儲けができました。しかしこういうことは大事業ですから、長期的な膨大な投資が必要であって銀行のレベルでないとその資本は調達できないということがあったでしょう。さらに産業革命期になると企業はどんどん製造過程を機械化し設備投資する。これには大変金がかかって、やっぱり銀行から融資を受けないとやっていけない。

幻のマネーが経済を動かしている(信用創造)

そこで銀行は何をしているのかを改めて考えてみたいんですが、まず、銀行の特徴は fractional banking 、部分準備制度にあります。つまり銀行は預かっている預金の何倍ものお金を貸し出しているということです。だいたい8倍から10倍は普通ですからね。これが今の金融危機の焦点になっているデリバティブだとベースの50倍から80倍という例もあるようです。

そんなの一旦不良債権になってしまうとメガバンクでも返せません。それからもう一つの特徴は、信用の創造、無からの幻のマネーのでっちあげです。例えばAさんが銀行に100万円預金したとする。そこにBさんがやってきて銀行から企業の運転資金を100万円借りたとする。しかし銀行の帳簿をみると、Bさんに100万円を貸したからと言って、Aさんの預金を帳簿から削ったりしていない。それは相変わらず帳簿上に残っているんです。そしてBさんに100万円貸したことが銀行の資産として帳簿に載っている。そういうことで、預金を右から左に動かすような事をしないで無から新しい金を創り出している。

つまりBさんに貸した金は銀行が帳簿の上で無からつくり出した金なのです。Aさんの預金とは実は関係ないわけです。しかもBさんに貸した金は、Bさんには気の重い負債でも銀行にとっては期限内に利子付きで戻ってくる資産になる。そういうかたちで銀行は信用を創造する、クリエーションする。無から信用というものを作り出す。

してみると銀行は、有りもしないものを売って丸儲けしているとも言える。言ってみれば空気を売って儲けているみたいなもので、これは詐欺の一種じゃないか。実際銀行業には詐欺の要素がありまして、アメリカのテキサス州は20世紀の初めまで銀行業を不道徳なビジネスとして禁止しておりました。不動産屋は家を買いたい人と売りたい人を仲介して、その手数料で食っている。不動産屋が有りもしない物件を売ったら直ちに詐欺で御用でしょう。ところが銀行は有りもしないマネーを売って、しかもその影響力で影の政府にまでなってしまっている。こんなおかしなことはありません。

部分準備制度ということは、銀行マネーははじめから幻のマネー、不良債権だということです。しかもそれが経済を動かしている。なぜこういう無からの信用の創造という詐欺まがいのことが可能なのか。

銀行信用の功罪とは

そこで考えてください。人々が協力してアソシエイトし結合して何かを始めると個人個人ではできない新しい富が生まれてくるものです。ひとりではせいぜい何か小さな木工品しか作れない。1,000人が一緒になれば自動車でも飛行機でも何でも作れる。そうした協力と結合から生まれる富というものがある。銀行は言わばそういう富をくすねている。人々の協力と結合から新規の富が生まれる過程を私的に横領している。寄生虫的に横領している。

だから「無からの創造」が怪しからんのではなく、私的横領が怪しからんのです。そして銀行は負債の網の目で社会を覆いつくす。しかもこの銀行信用こそ社会を組織するもっとも強力な力であります。銀行こそ隠れた政府であります。というのも、我々がスーパーのレジで支払いに使っているような紙幣や硬貨は実際は経済を動かしているマネーの数パーセントを構成しているにすぎません。実際の経済を動かしているお金は、ほとんど銀行信用であって、お金の90パーセント以上は銀行マネーです。現代経済は銀行から借りたお金、負債で動いている。もっと正確に言うと負債を返済する義務で動いている。もしもですが、国家も企業も個人も銀行からの負債を100パーセント返しちゃったとします。すると経済は一瞬の間に全面的にストップしてしまう。そういう経済です。現代経済というのは。

そして人間は誰でも借金というものは嫌なんですけど、銀行にとってはこれは逆なので、銀行にとっては他人の負債が資産である。だから日本国家に800兆の負債があるということは銀行にとっては大変な資産なわけで、これは返してもらっては困るんですね。永遠に国を借金漬けのままにしておいて利子を払ってほしいわけです。千円札や一万円札など日本銀行券というのがありますが、日銀の帳簿でみるとあれは負債等なんです。負の帳簿につけているんですよ。日銀券が負の帳簿というのはおかしいように見えますが、銀行にとっては紙幣・カレンシー・通貨の本質は負債であるということを日銀券は象徴しているのだ思います。

しかも実際の日銀券を裏付けているのは、日銀の持っている日本国の国債です。それ以外にも日銀は金とかいろいろ持っていますが。国債というのが最大の財産です。国債というのは要するに納税者を人質に取った借金証書ですから。納税者を人質に取った国家の借金、それが日銀券の価値を裏付けているとも言えるわけです。

しかもそれに利子がついているわけですね。利子をつけて返さないといけない負債。しかも場合によっては複利でとんでもない額にどんどん増えていく。そういう利子つきの負債。

利子の性質は現実にそぐわない

この利子とは大変不思議なものです。利子というものは一旦決まったらもう変わらない。

企業は利潤追求でよく批判されるけれども、利潤は市場の動向で増えたり減ったりします。ところが利子にはそんなことは無い。絶対に変わりません。何があろうと。自然界に似たようなもの、物理法則で似たようなものは全くありません。ですから「阪神大震災で俺のマンションつぶれちゃったから利子を負けてくれ、住宅ローンの利子を負けてくれ」と言っても銀行は認めません。この絶えず増大するだけで絶対減ることの無い利子というもの。これがある意味で果てしない経済成長というものの根本要因です。利子を廃止しないかぎり環境にやさしい経済なんてできないでしょう。それから近代国家の特徴として銀行からの借金で食うようになったということがある。国家は銀行に国債を買ってもらう。それが税金以外の国家の財源になっている。

もしも国家に税金しか財源が無かったら、国家は税収の枠内でそこそこにやるしかない。ところが銀行に国債を売ってカネが入るとなると、国家はこれで勝手なことができるようになる。もちろん国債は借金だけれど、そんなものは納税者にツケを回せばいい。だから国債の発行が近代国家のやりたい放題の運営を可能にしていると言えます。そして利子つきの負債である銀行信用が、経済の中でますます大きな割合を占めてくると、その分だけお金が不足してくる。つまり自由に使える流通するお金が減ってくる。利子付き負債というマイナスのお金が自由に使えるお金の量を制限してくる。人々が自由に利用できるマネーの量を制限し、それによって、企業にとっても庶民にとっても資本を貴重な常に不足しがちなものにする。それが銀行という商売のカラクリなのです。ではどうしたら、そういう銀行の罠に嵌らずにマネーを潤沢に供給されるものにできるのか。

パブリック・カレンシー(公共通貨)

第一に必要なのは、利子付き負債というものをなくすことでしょう。利子付き負債で動いている経済を解消する。それから、絶えず新しい富を生み出す人々の結合と協力を象徴するような、そういう通貨を作りだす。

その場合、それは人民の結合と協力から生まれる通貨ですから、公共の通貨として国家が発行することになる。銀行券ではなく日本国紙幣です。そしてその公共通貨による融資には利子は付けない。付けるとしても事務的な経費に充てるためのごく僅かな利子がつくだけです。当然そういう通貨でも借りたら国に元本は返さないといけませんが、銀行のように他人の負債を増やすことを目的として発行される通貨ではありません。

そういう社会の合意と協力の徴である通貨を作り出す必要がある。それがダグラスの社会信用論から出てくる、第一の結論です。

しかも歴史上は、このように国家が直接通貨を発行することは、古代では普通のことであり、近代でもその例はざらにあります。

たとえばアメリカでは、独立革命以前の時代にペンシルベニア州がそうした通貨を発行し、そのお陰で州の経済は大いに繁栄しました。フランクリンはアメリカの植民地が繁栄している理由を訊かれて、それはこの通貨制度のお陰であり、英本国の方は皆銀行からの借金で喘いでいるけれどアメリカ人民は借金に無縁だと言ったそうです。一説では、それで困ったイングランド銀行が英国政府に圧力をかけて植民地を重税で締め付けようとし、この通貨制度をめぐる争いがアメリカ革命の一因になったそうです。その後も、例えば南北戦争が勃発した際に北部には膨大な戦費の調達が必要となり、リンカーンがそれをヨーロッパの銀行から調達しようとしたら、足元を見られ30から40パーセントとかそういう利子を吹っかけられた。そこでリンカーンはグリーンバックという政府通貨を発行することにした。この英断のお陰で北部は南北戦争を戦い抜くことができ何の問題もおきなかった。

ただ、リンカーンの暗殺にはこの通貨改革が絡んでいるという説もあります。今世紀に入ってからでは、ジョン・F・ケネディが連邦銀行が勝手に民間資本として通貨を発行しているのはおかしいと考え、政府通貨を発行する計画をたて準備しているところで暗殺されてしまった。これも通貨改革がらみという説があります。

日本の場合は、明治政府の太政官札、あれは政府貨幣ですよね。また戦前に高橋是清内閣が大恐慌の時代に国債の日銀引き受けということをやった。これは日銀と日銀券をそのまま使っていますが、政府貨幣の発行と事実上は同じことです。この政策で日本は、各国の中でもいち早く恐慌から脱却することができた。ただこの日本の例を見ると、太政官札は暴走インフレを起こしてしまった。高橋是清の政策は、ダグラスも、「私の言う政府発行貨幣とちょっと似ているな」って言っていますが、折角これで恐慌から回復した経済力は日中戦争に注ぎ込まれてしまった。

だから政府が自ら通貨を発行すること自体はいいんですが、何が公共の利益かについてのしっかりした人民の合意があり、その合意を反映する政府があり、それをきちんと実行する財務当局があること、それが政府通貨の発行に不可欠な条件です。皆さんもご存知のように、最近自民党の一部で政府紙幣をやったらいいという議論が出てきています。自民党は散々利権バラ撒き型公共事業をやってきたけれど、今は国家財政の大赤字のせいでそれになんとかブレーキがかかっている。そこに政府紙幣の話が出てきて、これはいいアイディアだ、これでまたノーブレーキでバラ撒きができるわいと思っているのなら、とんでもない話です。

ダグラスのA+B理論

それでは銀行と企業の関係はどうなのか。先に申しましたように産業革命以来、生産の機械化、オートメ化が進み、それまで家内工業だった企業がいわゆる機械制大工業に変貌して膨大な設備投資が必要になりました。これは企業自身の資金では無理なので企業は銀行から融資を受けるようになり、こうして金融業界が実体経済に介入するようになった。その結果何が起きたかをダグラスは問題にするわけです。

この環境では、たとえ大企業であろうと、もう銀行なしに企業の経営はありえません。どの企業でも銀行に負債を負っています、今中小企業に対する銀行の貸し渋りが問題になっていますが、銀行が大企業に優先的に融資するから、中小企業に資金が回ってこないわけですね。逆に言うとそれくらい大企業だって銀行を頼りにしている。

トヨタの無借金経営とかあれはデマですからね。大企業であればあるほど相当内部留保があるにしたって、設備投資や研究開発や市場の開拓のために銀行からの融資が必要です。

そしてダグラスは第一次大戦中に企業会計の現場を経験する中で経済に一体何が起こっているのかを発見した。生産コストは常に労働者に対する賃金や給料をはるかに上回る、一国の商品の総価格は勤労者の総所得を上回るので勤労者は所得=購買力の不足に悩まされるということを発見した。この事実をダグラスはA+B定理として定式化しました。このA+B定理で彼は基本的には単純なことを言っているのです。

彼はまず企業の生産コストをAとBに分けるAは労働者の賃金とか、給料とかでこれは人々の所得になり購買力になる。ついでにいうとこの購買力(purchasing power)もダグラスが作った言葉です。Bというのは減価償却費とか、銀行への負債の返済、他の企業への支払いなどです。そのほかいろいろな外部費用、取引先の接待とか。そうすると小学生でも分かることですけれども、AよりA+Bの方が大きい。だから労働者は決して企業が生産した生産物の総体を買うことができない、ということです。これが商品の価格になるとこの生産コストのA+Bにさらに利潤がつく。ところがダグラスは利潤のことは大して問題にしていません。利潤はせいぜい企業会計の3%とか5%くらいもので、それが勤労者を苦しめているとはいえない。企業への金融の介入、これが問題なんだと彼は言っている。ところで皆さんは、AよりはA+Bの方が大きいのは当たり前じゃないかと思われるでしょう。

人件費とか労務費とかは企業の総経費の中のほんの一部に過ぎないということは当たり前じゃないかと。しかるに20世紀の初めの英国では、これは決して当たり前ではなかったのです。スミスやリカドゥの古典経済学がまだ幅を利かせていて、生産は必ず所得になって労働者はそれによって商品を自由に買って消費するとされていました。というのも古典経済学は独立自営農民などを経済のモデルにしていたからです。だからそれは後の機械制大工業には全く当てはまらない議論なのに、それがまかり通っていた。ダグラスはそれが時代錯誤の議論であることを指摘した。

ただしダグラスが真に問題にしているのは、Aより A+Bの方が大きいという単純な事実ではなく、マネーの流れです。時間と共に生産費用の中でAに対してBの比重がどんどん増える、逆に言うとAの比重がどんどん減っていくという構造を明るみに出したのです。

労働者に払われる賃金は銀行ローン

企業の製品というのは様々な中間段階を経て、最終製品になる。例えば自動車をつくるためには、まず鉄鋼やガラスやプラスチックを生産しなければならない。中間段階の製品を作っている企業は消費者に関係なしに生産してるわけです。だがそういう企業の生産費用も最終的には消費者が買う商品の価格に全部転嫁され、そこに集積されている。そういう何段もの段階を経て、最終製品になるような高度な工業製品は、その分だけBの部分をどんどん増やしAの部分を減らすことになる。

それから、労働者に給料を払うということの意味です。5月分の給料をもらうとする。その5月分の給料で労働者は実は何ヶ月も前に出荷され販売された既存の商品を買っている。ところが企業は現在進行中の労働者の作業に給料を払っているわけです。この進行中の作業を企業は投資活動としてやっているのであって、その投資活動の一環として雇用があって労働者が働いている。しかも企業の投資活動のかなりの部分が銀行からのローンに基づいている。

とすれば労働者に払われる賃金も実際にはかなり銀行からのローンである。だから労働者は一生懸命働いて自分の労働の成果として給料があると思っているけれど、実際はローン生活者みたいなものなんですね。そして労働者が賃金をもらってそれで商品を買うと、それを生産した企業の収益のかなりの部分は銀行に負債の返済で戻ります。そうするとなんのことはない、労働者はローンで暮らしていて、しかも商品を買うことで銀行にローンを返済していることになる。銀行ばかりが肥え太り労働者の境遇は一向に良くならない。そういうことになっている。これは銀行の融資によって成立している企業活動のいわば宿命でしょう。

もちろん企業の収益はみんな銀行への返済に充てられのではなく企業の内部留保に充てられる分もあるでしょうが、それを企業は再投資に使うでしょうから、これも勤労者の所得や購買力にはなりません。こういう形で労働者は、働けば働くほど、商品を買えば買うほど自分を追い詰めていく。といっても、労働者が賃金をもらって消費者として商品を買ってくれることだけが企業にとって市場であるわけです。だから労働者の所得が減ったら企業自身も販売不振に苦しむというジレンマがある。この問題をどう解決するのか。

消費ギャップをいかに埋めるか

このギャップをまたまた銀行からの借金で埋めるというのがひとつの手です。そうなると、企業自体も蟻地獄に嵌ったみたいなもので、金融化経済の矛盾をさらに銀行信用で埋めていくことになっていく。もうひとつは、貿易ですね。商品を輸出する。輸出で黒字になって外国の市場でもぎ取ってきた金というのは、銀行資本とは関係ない、利子も負債も関係ない、もろのゲンナマですから自由に使える。こんなおいしい話はない。だからどの国の企業も貿易戦争で勝って輸出で儲けようと必死になる、ということです。してみると輸出!輸出!貿易!貿易!と騒ぐということは、いかに企業自体の内部矛盾、労働者の所得は減る一方、設備投資などで負債は増える一方という矛盾が拡大しているかの証拠です。

このA+B定理からするととにかく、勤労者の購買力は驚く程限られている。ダグラスは、生産諸経費が価格の形をとり、それでいろいろな要素が消費者に転嫁されると、実際の勤労者の購買力は実質的な企業会計の数パーセントにすぎないのではないかと言っています。

その限られた購買力を奪い合わねばならないので、企業は激烈な競争をすることになる。購買力が限られていることが競争の主要な原因です。資本・購買力・マネーの不足のせいで企業間で激烈な競争が展開されることになります。それでも労働者の賃金以外に商品が売れて捌ける経路はありませんから、労働者がその賃金、給料で企業が何ヶ月も前に作った商品ならなんとか買えるようにしておかないと企業は破綻してしまう。どうしたらいいのか。

絶えざる生産の拡大、近代企業の宿命

絶えざる生産の拡大。生産さえ拡大していけば、それに付随して労働者におこぼれで回る部分が ある程度増える。企業が拡大すればその分だけAの部分が名目上は多少絶対的に増える形にはなる。こういうことから、企業は絶えざる生産の拡大に駆り立てられる。そういう意味では経済成長というのは、近代企業の宿命なんですね。そしてA+B定理の矛盾がありながら企業がすぐに潰れずに生き延び恐慌が直ちに起きない理由もそこにあります。絶えざる経済成長で名目賃金は多少上がり、しかも勤労者は何ヶ月も前に生産されたものを買っているので、それが矛盾を多少は緩和します。だがそれだけに、経済成長がストップすると直ちに深刻な不況や恐慌が発生します。

しかし生産の拡大といっても、消費者が欲しがっているものは、ほとんどすべてもう作ってしまっている。では企業は何をやるか。苦し紛れにガラクタを作る、贅沢品を作る、全くの浪費でしかないものを作る、危険なものを作る。それが今の企業がやっていること。しかしながら、企業にはどっちかというと銀行の被害者の側面もあるわけです。銀行から金を借りちゃったんで、こういうことをやらざるを得なくなってしまう。企業自身も利子付き負債というものに悩まされている。

根本問題は、マネーが、生産や消費の現実とは全く無関係に銀行の金融的利益になるかどうかという尺度で融資されていることにあります。もちろん銀行も融資先の査定はやるでしょうが、結局銀行のそろばん勘定だけが肝心なのです。こういう形で銀行は、マネーを発行する権利を独占している。そしてマネーに見合う需要を作りだすような形でマネーを発行していない。現実の需要を見極めたうえでそれに見合う形でマネーを発行するということをやっていない。

しかも銀行の論理、利子付き負債の論理でマネーを発行し、企業に貸している。その結果として企業においては負債の累積的増大があり、労働者においては所得の継続的減少がある。これをいろいろ誤魔化したり、先送りしたりする手はありまして、だから簡単には破局にはならないんですけれども、根本的にはこの構造は変わりません。

この構造を解消するためには、負債経済、利子付き負債を返済する義務に基づく経済と縁を切って別のマネーの流れを作り出す必要があります。それから今言った、企業の投資によって雇用が産まれ、その雇用によってしか所得が生じない、しかもその労働者の所得だけが商品が買われ消費される経路であるというジレンマがあるわけですね。

労働による所得は雇用によって生まれ、雇用は企業の投資から生まれ、投資の背景には銀行の融資がある。この連鎖を断ち切らなければ、人々は所得不足、企業は販売不振に苦しむ状況はいつまでたっても変わらないでしょう。ということは、雇用と所得を一定程度切り離す必要があるということです。雇用と所得を切り離して人々の購買力を保証する必要がある。そうしないと経済は恐慌になってしまう。このように負債経済を解体すること、その一環として雇用と所得を切り離して円滑なマネーの流れを作り出すこと、これが社会信用論の課題であります。

適正な価格の形成

ここでこれまでの話を一旦まとめましょう。理解して頂きたいのは、ダグラスが問題にしているのは「労働者の搾取」といったことではなく、市場経済の要である「価格の形成」であることです。

まず、生産はあくまで人々の消費のためにあります。だから経済は生産と消費がプラスマイナスゼロで過剰生産とか過少消費がないことが望ましい。それゆえに価格は、それによって生産と消費が均衡するようなものであるべきなのです。ところがダグラスが実際の商品の価格を調べてみたら、その大部分を構成しているのは生産設備の減価償却費や銀行への返済や将来に備えた研究開発費などで、労働者の賃金給与は僅かなものでしかなかった。つまり機械制大工業の時代には、価格は需要と供給の均衡によって自ずと決まるという古典経済学の説はもう通用しないのです。

そしてこの価格の歪みという問題の解決策は市場の中から自然に出てくることはない。というのも、その根本原因は、銀行が自分の金融的利益の観点で実体経済に介入し社会の生産と消費を左右していることにあるからです。

そして負債経済を解消する方策としては、国家による通貨の発行、パブリック・カレンシー、公共通貨を発行し企業その他に利子なしで融資するということでいいわけです。他方で雇用と所得を一定程度切り離さないと、近代企業経済はそのジレンマから抜け出せない。そしてこの切り離しをやるための方策が、ベーシック・インカムであるわけです。

国民配当と文化的遺産(カルチュラルヘリテージ)

ところでダグラスは、ベーシック・インカムではなくて国民配当(National dividend) という言葉を使っています。これは配当なんだと。どういう意味で配当なのかというと、まず、社会の結合と協力から新しい富が生まれるんだということですね。

個々人の労働の成果とか対価ということではなくて、人々が結合し協力すること自体から新しい富が生まれる。そうした富は言うならば、共通の富のプールをなしている。その共通のプールから富をもらう、引き出す権利は誰にでもある筈だということなのです。それは誰がどれくらい懸命に働いたかとか、そういうことには関係ながない。しかし生産は個々人の労働能力の結果や成果であると考えているかぎり、この発想は出てこないでしょう。富とは共通のプールをなすものという発想がないとね。そこでダグラスの独特の主張なんですが、彼は文化的遺産、カルチュラルヘリテージというものを強調します。これは彼のエンジニアとしての現場体験から出てきた認識です。

彼によると、生産の90%は道具とプロセスの問題で、労働者の能力は大した役割を演じていない。道具とプロセスが生産というものを大方決定している。そうならば生産を決定しているのは共同体の文化的な遺産や伝統にほかならない。道具や知識や技術は、そうした遺産や伝統である。人類は何万年もかけて、そういう知識と技術の膨大な蓄積を行ってきたのであり、だから現代人は改めて火の使い方を学んだり、車輪を発明したりする必要はない。過去の何千という世代が蓄積したものを我々は享受しているのでありまして、すべての人間は人類のそうした偉大な文化的遺産の相続人である。そういう相続人として配当をもらう権利があると彼は言っています。

富というものは、共通の富のプールとして人々の協力と結合から生まれると同時に、文化的遺産として過去の諸世代もその創造に関わっている。そういう認識が国民配当を正当化します。

それからこれは私の個人的考えなのですが、自然は驚くべき富を人類に与えながら何の見返りも要求していない。その意味では、富は神ないし自然からの人類への贈り物と考えるべきです。宗教の安息日という習慣は、富は人間の労働の成果ではなく神の贈り物であることを忘れないためにあるものです。こういう思想も国民配当を正当化するひとつの論拠になると思います。それから先に申しましたように、国民配当で人々への所得、購買力を保証しないかぎり、経済は恐慌になっちゃう。現に恐慌になっています。だから恐慌を予防する経済的方策ということも国民配当を正当化する理論的な論拠になります。

この国民配当は内容的にはまさにベーシック・インカムのことですが、この国民配当という言い方のほうがいいと私は思うんですね。ベーシック・インカム、基礎所得保証という言い方をすると、通常「所得」は雇用や労働に結びついている観念なので、何で働かないでそんな所得をもらえるんだと反発や疑問が出てくる。その点、国民配当という言い方だと、より分かりやすく受け入れられやすいのではないか。

もっともこれは社会信用論の立場に立たないと出てこない、ヴェルナーなんかの所得保証論からは出てこない言葉かもしれません。つまりこの言葉には、こういう配当をやらないと資本主義は恐慌で崩壊してしまうという含意があるのです。

社会信用論とベーシック・インカム

ところで昨今は日本でもヴェルナーなどの本も翻訳され、ベーシック・インカムという言葉がかなり広まってきました。ただ、従来のベーシック・インカム論議は、どうも論拠とか思想的根拠がもやもやしていて曖昧なんですね。

人道的な配慮からやることなのか、福祉国家を完成させるものなのか、それとも福祉とは別のものなのか。そういうことがはっきりしていない。その点では社会信用論においては、所得保証をやらないと恐慌になるという理論的にはっきりした論拠があるわけです。そしてベーシック・インカム論の論拠に関しては様々な人が様々なことを言っていますが、ダグラスの社会信用論の究極の目的は、銀行と大企業の高度に組織された権力、影響力から個人を守り個人の自由を確立することです。ですから個人の人格の自由な発展という思想こそが社会信用論の、いわば哲学的基礎と言えるでしょう。

ところで、これまでのベーシック・インカムをめぐる議論は、必ず財源の問題で躓いてきました。

これを所得税でやるとすると、まず足りないでしょう。膨大な費用がかかりますから。それに所得税でやったら、ベーシック・インカムとは金持ちのカネをむしって貧乏人にばらまく階級闘争だと思われて非常にぎすぎすした社会になる。それでは、消費税でやったらどうかというのがドイツのヴェルナーの意見ですが、とんでもない率の消費税になってしまう(会場笑い)。せっかく所得を保証されても、商品が高すぎて何も買えない。ところが社会信用論に立脚するなら、財源の問題は一切心配する必要はないんです。パブリック・カレンシーでやりますから。しかし、これは紙幣を勝手気ままにじゃんじゃん刷ってばらまくということじゃない。生産能力があり、人民の必要ないし需要があって、その統計データを踏まえて通貨を発行して企業に融資するならば、経済は順調にまわっていきます。

「財源が難問」という発想は、国家の収入源は税金と国債しかないという発想から出てくるものなのです。とにかく公共通貨で基礎所得保証をやるならば財源のことは考えなくていい。その場合に問題になるのは、庶民がそれを通貨として受け取るかどうかということだけです。しかし折角所得を保証をしてくれる通貨なのに、馴染みのないお札だから受け取らないという人はいるでしょうか。みんな喜んで受け取るんじゃないでしょうか。福沢諭吉の日銀券じゃなくて、なにか別の図柄のお札だったとしても。そういうことで、財源の問題は心配しなくてよろしい。

「所得への権利」という思想

しかしながら所得というものについては我々はまだまだ古い考え方にとらわれておりまして、所得は雇用によってしか得られないものという考え方は日本の世論の中に深く根を張っています。

雇用による以外に富を分配できなかった過去の時代の発想という点では自民党も共産党も似たようなもので、だから口をそろえて「雇用を守れ」と騒ぐ。しかし現代という時代が要請しているのは「雇用を守れ」というスローガンではなく、「所得への権利」という思想なのです。そもそも企業の使命は消費者に良質の商品を効率よく提供することであって、雇用を維持することではありません。従業員の雇用を守るために材料費を削って粗悪な製品を作る企業を世間は認めるでしょうか。そしてマネーこそまさに「先立つもの」で、所得があってこそ潜在的需要が有効需要になって市場が活性化する。そこで企業活動も活発になって雇用が拡大する。だから「まず雇用を守れ」というのは全くの本末転倒なのです。

もちろん目の前に派遣切りで失業した人がいたら私だって何とか就職口を斡旋してあげたいと思うでしょう。しかし経済システムを全体として分析してみれば、雇用至上主義はまったく間違ったナンセンスな立場でしかありません。

そして冒頭で申し上げたケインズの言葉ではありませんが、基礎所得が保証されたらビジネスはやらずに芸術や学問や文化活動に携わる、そうした人たちがいっぱい出てきて、どこに問題がありますか。そういう人たちは購買力で経済に貢献してくれればいいんです。そういう文化で社会に貢献する人々こそ真の国力を作り上げるでありましょう。有能でバリバリ働く人が環境を破壊し社会の存続を危うくしている、それが現代という時代です(会場笑い)。

やっぱり我々はマネーというものに対する呪物崇拝に陥っているのですね。報道で、定額給付金をもらったおばあちゃんが神棚に給付金を祀ったという話がありましたね(会場笑い)。しかるにダグラスはマネーを切符に喩えています。

生活インフラとしてのマネー

鉄道の切符を買ってそれを神棚に祀る人はいないでしょう。切符はそれを使って電車に乗って移動するためのものです。お金もそうしたもので、あくまで自分の欲する財やサービスを円滑に手に入れるための手段、その目的で富の分配を効率よくやるための手段である。

ダグラスがA+B定理で言っていることの根本はそこにあります。マネーは本来分配の手段であるのに銀行の利益がそれを生産の手段にしちゃっているから、企業にとっても労働者にとっても次々におかしなことが起きてくるということです。

つまり現代においては生産の問題はすでに解決している。今日の問題は分配であり、それゆえにマネーを分配の手段として考える視点が必要である。そうしてこそマネーというものを客観的に、サイエンティフィックに考察できる。そういう意味でマネーは切符のようなもの、経済生活に参加して社会から排除されないための切符なのです。これを逆に言えば、現代の「貧困」とはたんにビンボーということではなくて、社会から排除され人間として否認されていることなのです。

別の言い方をするならば、現代においてはマネーは一種の生活インフラ、電気や水道のような生活インフラだということです。それを呪物崇拝で、マネーとは何か神秘的な力を発揮する力や特権の源泉と思う、そういう発想は根本的に間違っています。結局マネーを価値を保蔵する手段とみなすこと自体が呪物崇拝なのです。そういう意味で、人民が合意した公共の利益に基づいて発行される公共通貨ならびに国民配当は、マネーを人々の生活インフラに変えていくための制度です。もちろんチャンスがあったら商売をして儲けることは否定されていません。しかしマネーはそれ以前に基本的に生活インフラでないと困るということです。さもないと経済がおかしくなります。

社会信用による資本の分散化

この点では社会信用論を資本の集中か分散かという観点から捉えることもできます。

英国が東インド会社を創設して海洋商業に乗り出した17世紀、さらに産業革命が進展した19世紀以降の時代には、資本の巨大な集中が必要でした。銀行は資本を集中させる目的で作られた制度なのです。日銀や連邦準銀が「中央」銀行と呼ばれるのは、そこに資本が集中しているからです。しかし今のような資本過剰の時代に資本を集中させておくと、資本はウオール街のカジノ資本主義の元手になって世界経済のメルトダウンを惹き起こします。これに対しベーシック・インカムは資本を個人という究極の単位にまで徹底的に分散させ、それによって経済を安定させるものと言うことができます。

といっても、パブリック・カレンシーの発行には同意してもベーシック・インカムには反発する人が多いだろうと思います。思うに、働かないで所得をもらうのはおかしいと言う人たちはね、お金というものを「報い」だと思っているんですよ。報い。辛い苦しいことに耐えてね(会場笑い)、その報いとしてお金を授かるという。人生は辛い、悲しいものと思っている人たち。人生は楽しむべきものと考えない人たちが、雇用によらずに所得があるのはおかしいと言うのではないか。

社会信用論の三つの支柱

ところでダグラスは、国民配当、ないしベーシック・インカムだけで民衆の購買力を確保できるとは考えていませんでした。社会信用論には、実は三つの支柱があります。

- 公共通貨 = パブリック・カレンシー

- 国民配当 = ベーシック・インカム

- 正当価格 = ジャスト・プライス

パブリック・カレンシーがひとつですね。それから国民配当。そして三つめの支柱として正当価格・ジャスト・プライスというものがあります。これはどういうことかというと、それによって生産と消費が均衡するような価格だけが「正当」な価格だということです。具体的に言うと、例えば直前の四半期の日本経済の国民経済計算をやってみて、仮に、生産の総計が100、消費の総計が75だったとします。すると25%の消費ギャップがあります。これをどうやって埋めるか。それならこのギャップに等しい割合で小売価格を一律に引き下げたらいい。販売部門ですべての商品の価格を25%ディスカウントする。それによって価格は生産と消費の均衡を表すものになります。

といっても小売部門をいじめて損をさせようということではありません。小売部門は売上伝票をとっておいて、国家は割り引きした25%の分を後で小売部門に対して補償します。だからダグラスはこのジャスト・プライスのことを補償される割引(compensated discount)とも呼んでいます。これは消費税とは180度反対のものですね。

こういう形でやって(以下の図3を参照)、販売部門に関しては売れば売るほど儲かるという商業の論理は否定されていません。ただ価格をつり上げることで儲けることが否定されている。このディスカウントによって消費と生産が均衡し、インフレが起きなくなります。そしてこの正当価格によって、すでにベーシック・インカムで補強された庶民の購買力がさらに強化される、拡大される。そういう意味では正当価格はいわば消費保証の措置とも言えるでしょう。消費保証であり、また小売部門に対する所得保証でもある。

この三つの支柱が組み合わさることで、生産と消費が完全に均衡し通貨が円滑に流れて経済の動脈硬化の原因になったりしない経済が可能になると彼は言っています。ところが社会信用論を「要するにおカネのばら撒きだ」と誤解して受け取って、そんなことをやると暴走インフレが起きると心配する人がいます。もともとインフレやデフレ、不況や恐慌は銀行が実体経済の生産や消費とは無関係に自分の都合でおカネを出したり引っ込めたりすることが原因で起きるものです。社会信用論では、通貨はあくまで国民経済の潜在的な生産と消費の能力を示す統計データの集計、分析、予測に基づいて供給されます。

ですから経済がもしもインフレ気味になったとしたら、それはデータに誤認があるか分析に誤謬があるせいです。だからどこに誤認や誤謬があったのかを検討して政策の再調整をやればインフレは解消する筈です。これはいわば気象庁が天気予報の修正をやるようなものです。

社会クレジットの資本フロー

これまでお話ししてきたことをちょっと図式(図(1)~(3))にします。

図1:社会信用論の基本構図

図2:通貨の発行

生産の目的は消費である。 通貨はこのことを円滑に実現するために発行される。 即ち通貨は、(1)人々の間の潜在的需要をマネーに裏打ちされた有効需要に変え、(2)消費のための生産を促進する目的で供給される。 その発行は直前の四半期の国民経済計算のデータに基づき、企業と一人ひとりの国民に供給される。

図3:通貨の回収

生産の目的は消費なのだから、経済においては生産と消費が均衡して、プラスマイナス・ゼロであることが望ましい。 そこで、国家は勤労者/消費者に対し所得保証を実施するだけでなく、需要ギャップが生じた場合には、それに等しい割合で小売価格を一律に引き下げることを小売り部門に要請する。 そして、割り引いた分は、後で国立銀行によって小売部門に補償される。

私のまとめ方がまずいので、分かりにくい方もおられると思いますので、ダグラスは通貨の管理をやる部局をナショナル・クレジット・オフィス、国家信用局と言っていますが、一応、国立銀行と書きましょう。日銀と違います。これは本当の国立銀行です。公共貨幣を発行しそれを利子なしで融資します。この公共通貨は、教育や医療や公共インフラの整備といった、公共性の高いものにもちろん融資されますけれども、問題は、これと企業の関係ですね。

企業に対しても公共通貨は無利子で融資される。企業はそれで自分の好きな商品を作っていい、儲かると思ったものを作っていい。企業が出荷した商品は、問屋を経て小売りに行く。これは生産の面です。

一方企業は自分のところで働いている労働者に賃金を払う。勤労者はその賃金をもって小売部門に買い物に行って消費者になる。小売り段階で生産と消費が出会う。しかし勤労者に対しては国民配当が、月に10万なら10万出ています。その一方で小売商は衣料品を売りたいので、国立銀行から商品を仕入れるために1,000万円を当座貸し越しで借りるとします。そして衣料品をディスカウントした正当価格で売る。それから小売商は売り上げ金の中から無利子で借りた資金を銀行に返す。国立銀行の方はその際にディスカウントした分を小売商に補償します。

これによってインフレは起きないし庶民の購買力は確保される。人々は買った商品の代金を小売店に支払う、小売店はそれで企業から出荷された商品の代金を払うと共に銀行に仕入れの資金を返済し、企業は小売から来た代金で国に融資された資金を返済する。これが通貨が回収される過程になります。お金の流れは完全に生産と消費のリズムに一致していて、それに即して通貨が供給され、回収される。だから経済のどこにおいても、マネーが滞留して経済が動脈硬化を起こすことがない。すべては絶えず順調に流れるようになっています。

重要なことは、こうして通貨が潤滑油になって経済が順調なサイクルを形づくって回っていくことであります。これが社会信用論のポイントだと考えていただいて結構です。ところでベーシック・インカムをやるとするなら、その額はどれくらいが妥当かがいろいろ議論されています。私の考えでは、社会信用論に立脚するならば国民経済計算から引き出されるある程度客観性のある支給額の目安が存在するように思います。

たとえば、今のアメリカで社会信用運動を代表しているリチャード・クックという人がいます。この人は最近オバマ大統領にクック・プランというアメリカ経済の再建案を送ったのですが、まあ、オバマが相手にしてくれる可能性はゼロでしょう。このプランで彼はすべてのアメリカ人に月10万円。子どもには5万円のベーシック・インカムを支給することを提案しています。これに要する総費用が3兆6千億ドルで、丁度アメリカ人の個人負債の総計に等しいそうです。だから彼の案は、アメリカの勤労者が所得不足をクレジットカードなどのローンで補ってきたことを反映しているわけです。日本の家計の場合はアメリカほどのローン地獄ではないので、クックと同じ論理を使うわけにはいきませんが。

とにかくベーシック・インカムが月50万円ではインフレになっちゃうし、月1万じゃ経済循環の支えになる役目を果たさない、やはりどこかに目安があるだろうと思います。

財政赤字解消、社会信用による公共事業、税金の廃止

それからパブリック・カレンシー、公共通貨の問題ですけれども、これをきちんと制度化できれば、日本国の800兆といわれる財政赤字をぜんぶチャラにできます。というのも、先ほど言いましたように、マネーというのは、人がマネーと思って受け取れば、石ころでも木の葉でもマネーになるわけです。そうすると、この公共通貨で所得保証ということになれば、みんなそれを喜んで受け取ると思うんですね。みんなが受け取ったら、それはもう流通しちゃったんで、立派なマネーなんです。

そうなったら銀行も拒否できない。しかも日銀券と兌換性をもつようなマネーとして発行すれば、銀行も当然取引対象に使う。そうすると、銀行がもっている膨大な日本国国債を順次公共通貨で買い取ってチャラにすることが可能になる。銀行にしてみれば自分の資産が減ることになるから、抵抗するでしょうが。もっとも一挙に800兆を返したら経済が大混乱するから段階的に返済ということになるでしょう。

それから、公共事業を社会信用論でやるとしたらどうなるか。

かりにどこかの自治体が橋をつくることになり、業者が入札するとします。A、B、C、Dという業者が入札して、Aが10億円で落としたとします。そこでAは国から無利子でこの橋の工事をやるための資金を融資してもらう。そして橋が竣工したら自治体がAに10億円を払う。Aはそれで当座借越していた資金を国に返済する。そして橋に高い公共性が認められたら国はそれを自治体に回す。結果的には国が直接自治体に融資したのとほぼ同じことですが、入札の可能性を組み込んで自由経済と公共通貨を両立させる。

ただこの先に減価償却費という問題が出てきます。何十年か経つと橋が痛んでくるので建て替える必要が出てくる。その減価償却費がたとえば毎年500万円だとします。それをどうするか。住民から税金を徴収してそれで賄うか。しかし先に言った正当価格という方策がある。この500万円の分だけ正当価格を上げて増収分を公共事業関係費に充てればいい。25%のディスカウントなら、それをたとえば24%にして増収分で公共事業の減価償却費を払ってしまうということです。その結果、じゃんじゃか公共事業をやると、すぐに物価に響いてくることになります。そうなると、公共事業のあり方について人民はきわめて敏感になるのではないでしょうか。

それから先ほど国の財政赤字をチャラにできると言いましたが、将来パブリック・カレンシーがきちんと制度化されたなら税金というものを基本的になくすことができます。税金は政府の人民に対する強盗行為みたいなもので、本来あってはならないものだと思います。要するに税金は弱いものいじめの制度です。金持ちにはいくらでも脱税や財産隠しの手がある。大企業はどれほど法人税を課されても、それを商品の価格に転嫁してしまう。その一方でサラリーマンは給与から天引きで源泉徴収、そのうえ会社からの帰りに憂さ晴らしに居酒屋で飲むビールや焼酎も税金のかたまり。これではまるで中世の農奴です。

それでは税金をなくすにはどうすればいいか。教育医療インフラの整備など現代国家の公共サービスはどれほど金食い虫でも手抜きや縮小は許されません。そこでですが、先ほどまで公共通貨は無利子で融資されると申しましたが、これに1~2%の利子を付けて、それを国家の収入源にしたらどうか。公共通貨による融資は国民経済の大動脈をなしているので、たとえ1~2%の利子でも国の収入は膨大なものになる筈です。そしてこの方策には税金と違って不正や不公平ということが全然ありません。

実はこの方策には実例が現存しています。アメリカの北ダコタ州には北ダコタ銀行という20世紀始めに西部の農民運動が生み出したアメリカで唯一の州立の銀行があります。これは地域経済の繁栄と発展のために創設された銀行で、今のアメリカのメガバンクの危機の中でもビクともしていません。そしてこの銀行の利子収入は州政府の収入になります。そのお陰でアメリカ50州のうち46州がほぼ破産状態なのに北ダコタ州の財政は黒字です。この実例をみても、国家の収入源が税金と国債ということがいかに経済と政治を根本から歪めているかが分かります。

衆知を結集したプランづくりを

それから最後に強調しておきたいことは、ベーシック・インカムにせよ公共通貨の発行にせよ、いざ実施するとなるとそのやり方は国情や歴史の違いゆえに国毎に千差万別になるだろうということです。だから私がみなさんに関プランというものを出して押しつけることはできません。

会場には120名以上の市民が詰めかけた。

参加者のなかには小沢修司さん(京都府立大学教授)、田中康夫さん(新党日本代表)、曽我逸郎さん(長野県中川村村長)の姿も。(後ほど公開予定の質疑応答参照)

日本の国情にいちばん適して、みんなが望む案はどういうものか衆知を集めて考えるしかありません。公共通貨、国民配当、正当価格、この三つの原則さえ守れば具体的なやり方はいろいろある。ですから、今日会場で資料をお渡ししましたのも、家に帰ってから資料を読んでいただき、どういうやり方がいいか、みなさんなり、グループなりで考えていただきたいからなんです。

たとえばです、公共通貨で企業に融資するとして、公共性の高い企業に融資するのはいいけれど、パチンコ屋に融資するかどうか、ちょっと考えちゃうと思うんです。といっても、パチンコ屋が庶民の娯楽であることも否定できない。融資しないのもおかしいのではないか。ですから、もし公共通貨が実現したとしても、民間銀行に一定の役割はあるだろうと私は考えております。しかし部分準備制度に基づいて無から幻のマネーを作り出すことは絶対に認めてはいけない。これが諸悪の根源なんですから。あくまで預かっている預金を必要な人に貸して手数料を稼ぐだけの堅実なマネーの仲介業者であってほしい。他方で、民間銀行なんかなくしてしまえ、国立銀行と公共通貨一本やりでいいんだという考え方もありうる。

さっき、リチャード・クックについて言及しましたが、彼のクックプランでは、月10万円ほどのベーシック・インカムを紙幣でなくバウチャーで配ることになっています。ベーシック・インカムはあくまで衣食住に使ってもらいたい、酒や博打に使われちゃ困るからバウチャーでやる、ということなんです。私としてはベーシック・インカムを酒や博打に使う人がいたって構わないじゃないかと思うので、バウチャーでやるというのはきついなあと感じます。それはとにかく、これもやり方がいろいろある一例です。

それから、公共通貨の発行にしても、そのために国立銀行を新たにつくるのか。日銀なり日銀券をそのまま残して中身を換骨奪胎してやるという手法もありえます。だから社会信用論の具体的なあり方は、歴史と国情に即して実に多様なものになります。

社会変革の道具としてのベーシック・インカム

ここで私個人の考えを申し上げますと、日本という国には明治維新以来の東京一極集中という一大害悪があると思います。東京だけがグローバル都市になり地方は植民地化されてきました。今はもう植民地どころではなく棄民地域みたいになっている地方もある。それだけに地方が再生すれば、その農業、地場産業、中小企業なりが再生すれば、そこから新しい形の経済、たぶんよりエコロジカルな経済が誕生するでありましょう。

そう考えると、ベーシック・インカムを実施する際には首都圏を5年くらい所得保証の対象からはずしたらどうだろうと(会場笑い)、そうすれば、地方に行けば基礎所得が保証されるというので、首都圏に集中している人口、とくに若年層がどっと地方に移動して、自動的に人返しができる。

たとえば東京のサラリーマンで、できれば脱サラして地方で有機農業をやりたいと思っているような人。しかし農業でそれなりに自立するには10年やそこらかかるでしょう。ベーシック・インカムがあれば、その間安心して農業の習得に専念できる。そして地方に若者が来る、人が来る、それだけで需要が生まれ、ビジネスが生まれます。だから首都圏は一定期間保証の対象からはずした方がいいというのが私の意見です(会場笑い)。

まあ私の案に皆さんが賛成するかどうかは別にして、ベーシック・インカムはこんな風に社会の変革にも使えるということはとても大事なことだと思います。

皆さんもお分かりのように、目下の経済危機はたんに経済的なものではありません。恐慌に加えて地球の温暖化や原油生産の逓減というダブルパンチになっています。これはいわゆる“緑のニューディール”で太陽光発電を普及させたくらいでは到底乗り切れない危機、文明の転換点だと言っていいと思います。こういう転機には、学者や役人はもう頼りになりません、文明の転換のためには、無数の無名の人々が草の根レベルで試行錯誤して新しい生き方を模索することが必要でしょう。そしてベーシック・インカムは、そうした人々がいろいろな実験を試みることを容易にします。失敗や挫折を恐れない生き方を可能にします。

ベーシック・インカムというと、雇用や所得をめぐる不安がなくなるというその福祉効果に我々は気をとられがちなのですが、社会的な実験が容易になることにその最も重要な意義があることを強調しておきたいと思います。

党派を越えた議論に期待

締めくくりにあと二点ばかり申し上げたいことがあります。とにかくベーシック・インカムは決して党派的な主張にしてはならない。戦前の社会信用運動が挫折した理由のひとつが、なまじカナダでダグラスの議論が大評判になって党派ができちゃったことなんです。社会信用党という党が結成され、しかもそれがアルバータ州で政権の座に就いた。ところが州政府の権力を握ったのはいいけれど、結局社会信用運動の名に値することは何もやらなかった。そして最後には世論に一種の右翼政党とみなされてしまった。ダグラスは当初はこの党に助言していましたが、すぐに見切りをつけ批判の文章を書いています。そのような苦い経験があるわけです。

ベーシック・インカム、公共通貨、正当価格は、理性と良識に基づく超党派のポリシーでなければならない。これには、財界人でも賛成する人がいるかもしれないし、貧乏人でも絶対反対という人がいるかもしれません。とにかくこれはイデオロギーとか階級階層の問題ではないと思います。

まず社会信用論についてネットなどを駆使して世論を啓発する。そして説得と討論、ひたすら理性と良識に基づく説得と討論に頼るしかないのです。その点で、社会信用運動はまさにデモクラシーの実践そのものです。それに、考えてみてください。社会信用論を実行して損をする人は誰もいないのです。個人も家庭も企業も国家も、みんな得をします。まあ銀行だけは損をするかもしれません。しかし銀行だって恐慌で破産するよりは堅実な地域銀行として生き延びた方がましでしょう。

ただし現在の歪んだ社会構造のお陰で個人的に権勢や特権を享受している権力亡者だけは、自分の地位と影響力の低下を恐れて反対するでしょう。しかし反対する人たちの大部分は、たんに論理がよく呑み込めていないだけでしょう。

そして締めくくりとして皆さんに申し上げたいことは、現代はもう右翼か左翼かの時代ではないということです。全く別の焦点が生じているのです。所得は雇用によってのみ生じるものなのか、それとも人間の基本的な自然権、ナチュラルライツに属するのかという焦点です。

現代社会は今後、この焦点をめぐって揺れ動くことになるでしょう。そして問題をさらに掘り下げてみると、これはマネーについての考え方の対立であることが分かります。マネーは特権と権力の行使を可能にする神秘的な呪力を発揮するものという考え方。そうではなくて、マネーは万人が人間らしい生活を自由に享受するために社会の連帯から生まれた生活インフラの一種であり、マネーによって人間は美しく楽しい不安なき人生を生きることができるという考え方。この二つの考え方の対立なのです。

そして現に、これは時代の争点になってきています。オバマ・ブームのアメリカでも、経済危機が深まる中で社会信用論に近い主張を掲げる動きが随分広がってきています。連邦準備銀行を廃止せよ、ベーシック・インカムを実施せよ、という議論は少なくともオンライン・メディアではすでにありふれたものになっています。そしてアメリカ人は、アメリカで最初にベーシック・インカムの実現を訴えたのは公民権運動の偉大な指導者マーチン・ルーサー・キング牧師であったことを思い起こしています。日本でも似たような動きが連鎖反応のように広がる可能性があると思います。それにこそ期待しております。

そして冒頭に申し上げましたように我々が直面している現実が恐慌であるとするなら、恐慌は社会信用論が提示した三つの方策、公共通貨、国民配当、正当価格、とくに最初の二つですね、これによる以外に解決されることはないであろうと確信しております。

どうも、たいへん時間をオーバーしてしまいました。申し訳ありません。ご静聴ありがとうございました。(拍手)